السريالية في مصر دراسة مقارنة بجامعة الإسكندرية

منحت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية درجة الدكتوراة للباحث محمد جابر عبده البحيري المدرس المساعد بقسم التصوير بالكلية .عن دراسة بعنوان : السريالية في مصر بين فكر جماعتي "الفن والحرية" و"الفن المعاصر" (دراسة تحليلية مقارنة).

وضمّت لجنة المناقشةالحكم: الدكتور محمد شاكر عبد الخالق : استاذ متفرغ بقسم التصوير والعميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية (مشرفا ومقررًا)، و الدكتورة نيفين حسين الرفاعي الأستاذ بقسم التصوير جامعة الإسكندرية (عضوًا)، والدكتورة هوايدة محمد السباعي رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية (مشرفًا وعضوًا)، الدكتورة أماني علي فهمي طه استاذ بقسم التصوير جامعة حلوان (عضوًا).

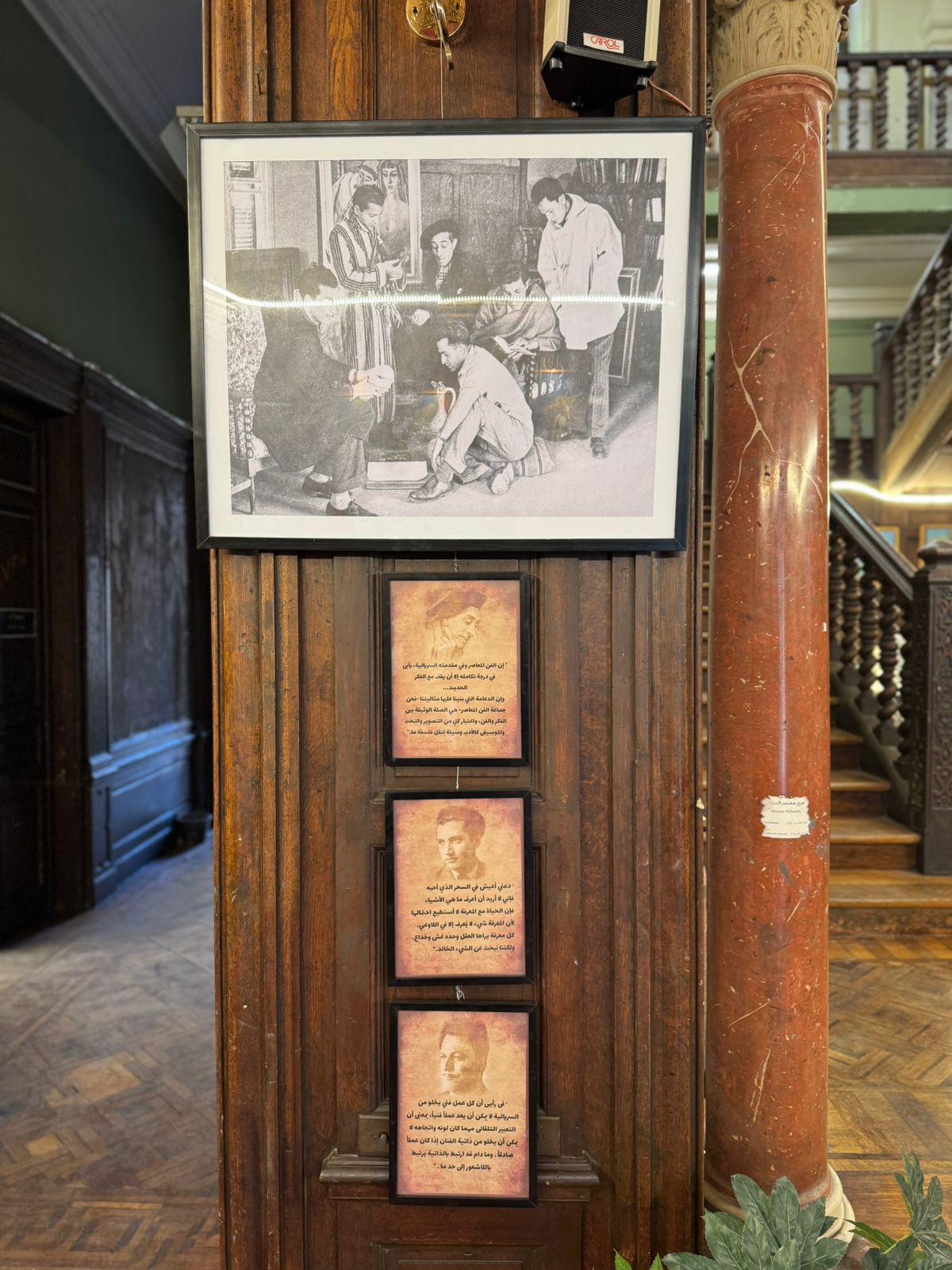

أُقيمت المناقشة في بهو قسم التصوير وسط عرض للأعمال الفنية للتجربة العملية، إلى جانب وثائق وصور أرشيفية مرتبطة بالبحث.

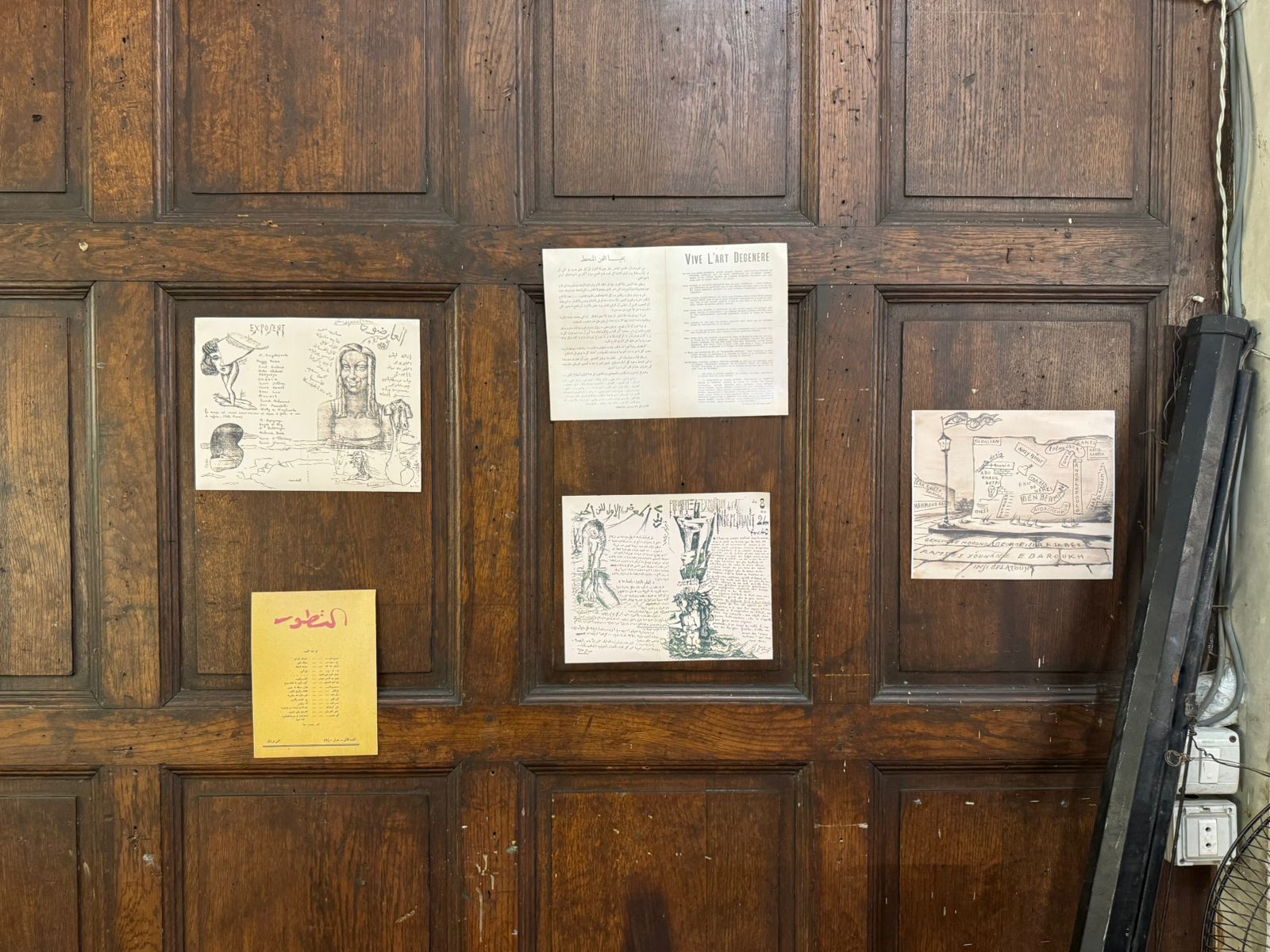

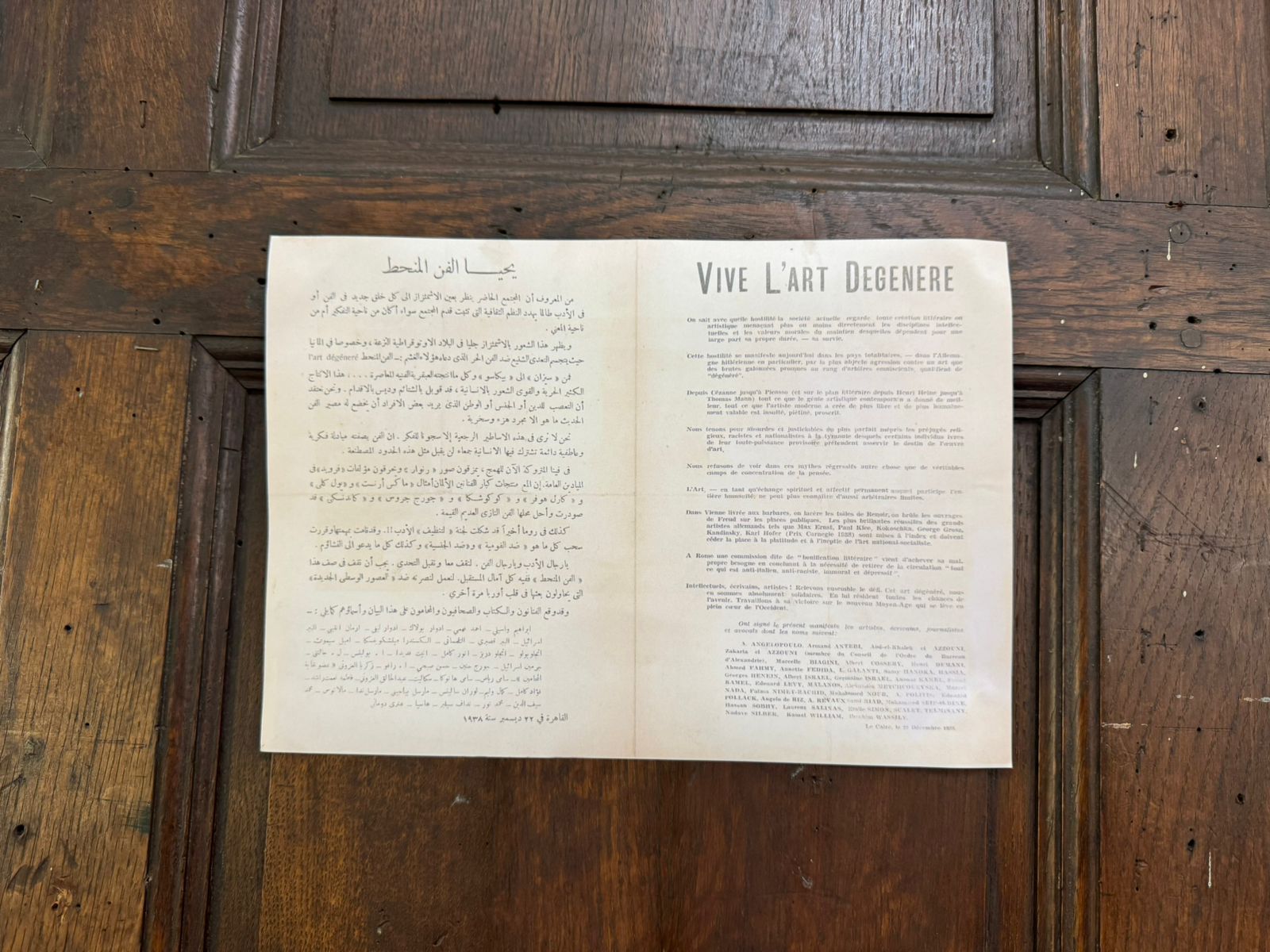

هدفت الرسالة إلى دراسة حضور السريالية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، وكيف اكتسبت طابعًا محليًا مميزًا من خلال جماعتين مركزيتين: جماعة الفن والحرية (1939)، بقيادة جورج حنين ورمسيس يونان وكامل التلمساني، دشّنت السريالية المصرية ببيانها الشهير «يحيا الفن المنحط» الذي أكّد نزعتها الثورية.

أما جماعة الفن المعاصر، التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة حسين يوسف امين،

وضمت فنانين بارزين مثل عبد الهادي الجزار وحامد ندا وسمير رافع

فقد صاغت سريالية متجذّرة في الواقع الشعبي، وبرزت بقوة في معرض «انفجار الخوف» (1946).

كما هدفت الرسالة إلى تقدّيم مقارنة دقيقة بين التجربتين، مبيّنة الفروق الجوهرية بين السريالية الفكرية الثائرة في جماعة الفن والحرية، والسريالية الشعبية المتجذّرة في أعمال جماعة الفن المعاصر.

وتبرز أهمية الرسالة في تفكيك سرديات شائعة وإعادة قراءة عدد من الأفكار والجدالات التي أثارتها المقارنة بين الجماعتين، خاصة ما يتعلق بالهوية، والتمصير، وعلاقة كل جماعة بالواقع السياسي والثقافي والتأثيرات العالمية.

تتألف الرسالة من ثمانية فصول تشمل: مقدمة للطرح والمنهج، ثم فصلًا تمهيديًا عن السريالية عالميًا ووصولها إلى مصر، يليهما فصلان يتناولان كل جماعة على حدة.

ويأتي بعدهما الفصل المقارن الذي يكشف أوجه الاتفاق والاختلاف في الفكر والبيانات والتكوين واللون، ويتوقف عند الجدالات التي أثيرت حول موقع كل جماعة في مسار الحداثة المصرية، خاصة بعد ثورة يوليو.

ويتناول الفصل السادس التجربة العملية التي أنجزها الباحث، حيث يوظّف عناصر الثقافة الشعبية مثل الأراجوز وحصان المولد والموسيقى الشعبية في مشاهد تحمل روح السريالية المصرية المعاصرة.

وتأتي هذه الرؤية منسجمة مع ما قاله كامل التلمساني دفاعًا عن الجذور الشرقية للسريالية: «هل رأيت عروسة المولد وعرائس القراقوز؟ … كل ذلك سريالية. إننا لا نقلد المدارس الأجنبية، بل نخلق فنًّا نشأ من تربة هذه البلاد السمراء…»

وتعكس الأعمال ما تؤكده الرسالة نظريًا: أن السريالية المصرية ليست استنساخًا للغرب، بل إعادة خلق محلية قائمة على الخيال الشرقي والرموز الشعبية.

ختاما تضم الرسالة فصلين للنتائج والمناقشة والتوصيات، مقدّمة رؤية شاملة لمسار السريالية في مصر، ومؤكدة قدرة المقارنة النقدية على كشف طبقات جديدة من هذا التراث الفني وإثارة أسئلة بحثية مستقبلية في مجال الفن المعاصر.